| イベント名 | 第1回上州ぐんま市民環境保全活動発表会&交流会 |

| 開催日 | 令和元年7月6日(土)13:00~17:00 |

| 場所 | 高崎商科大学(群馬県高崎市根小屋町) |

| 主催 | 上州ぐんまESD実践研究会 |

| 協力 | 群馬県環境アドバイザー連絡協議会 広報委員会 |

| 後援 | 立教大学ESD研究所、立教大学ESD研究所ESD地域創生研究センター |

| 協賛 | 森を育む紙製飲料容器普及協議会(もりかみ協議会) |

◆背景

近年、群馬県でもSDGsに関する取り組みが活発化してきた。これまでにも群馬県では行政・事業者、市民団体などによる自主的な環境保全活動が多岐にわたり、さまざまな形で行われてきた。こうした取り組みを次世代に引き継いでいく必要性から、今回の発表会&交流会が企画された。

活動を発表するのは主に、群馬県が実施する「群馬県環境アドバイザー」制度に登録された方々が任意で設立した組織である「群馬県環境アドバイザー連絡協議会」のメンバーで、それぞれが地域で実践する活動が紹介された。一方、若い世代はこうした地域に根差した環境活動に触れる機会が少なく、興味はあっても参加のきっかけがない事もあった。そこで今回、群馬県を中心に環境保全活動を行っている市民・民間団体・企業の方々に、その活動内容を報告し、相互交流する機会を設け、群馬県における環境保全活動のさらなる発展を目的とした発表会を開催する運びとなった。

◆プログラム内容

| 13:00 |

開会式:開会挨拶 原田 邦昭(群馬県環境アドバイザー連絡協議会 会長) |

| 13:15 | 話題提供: 群馬県におけるSDGs の展開とESD 実践 萩原 豪(上州ぐんまESD 実践研究会 代表世話人/高崎商科大学 准教授) |

| 13:45 |

口頭発表 ① 農薬は安全なのか? 井上 金治(群馬県環境アドバイザー 前橋部会/埼玉大学 名誉教授) ② 今まで捨てられていた、排温水からの熱エネルギーの再利用 高屋 勇人(株式会社スイシン・エスト) ③ リユース食器について 藤森 昇(環境アドバイザー 高崎地区会) ④ 木部町協議会の活動概要 田中 勇一(木部町環境保全推進協議会/木部町前区長) |

| 14:45 | 茶話会発表概要説明 ポスター発表概要説明 |

| 15:20 | 休憩 |

| 15:30 | 茶話会形式発表 ① 持続可能な森づくりを目指して 酒井 千富・高野 友太郎(桜山きづきの森) ② チョウ類をシンボルとした自然保護・保全活動 宮前 和夫(群馬ナチュラリスト自然保護協議会) ③ 谷川岳氷河の話題 中島 啓治(群馬県環境アドバイザー) ④ 高齢化社会を迎えて:新生会HALC 自然学校の取組 国安 俊夫(群馬県環境アドバイザー/HALC 自然学校 講師) ⑤ 木部町協議会の活動概要 田中 勇一(木部町環境保全推進協議会/木部町前区長) ⑥ 高崎商科大学・萩原ゼミの活動紹介 海津直文・内田栞・小川明穂・小林悠人・コプイイ・鈴木美涼・塚越哲仁・ 森田祥規・吉田瑞希(高崎商科大学萩原ゼミ) 北上和歩・小杉和人・田中飛佑馬(上州ぐんまESD 実践研究会) |

| 16:00 |

ポスター発表 ① 失敗してもいいから、“自ら考える”地域環境学習の実践 酒井 義明(群馬県環境アドバイザー/株式会社測設) ② 見つけてみよう、無理なくできるエコライフ 高橋 照代(前橋市城南地区地域づくり協議会 自然環境部会) ③ 谷川岳氷河の話題 中島 啓治(群馬県環境アドバイザー) ④ のりものしごとフォーラム 奈賀 由香子(群馬県環境アドバイザー/のりのり学会) ⑤ 下仁田高校ぐんまコミュニティー・ハイスクール事業の活動紹介 夏目 智明(群馬県立下仁田高等学校 教諭) ⑥ チームたんぽぽによる上州と三陸を結ぶ東日本大震災被災地支援活動 田中飛佑馬・小杉和人・北上和歩(上州ぐんまESD 実践研究会) ⑥ 高崎商科大学・萩原ゼミの活動紹介 海津直文・内田栞・小川明穂・小林悠人・コプイイ・鈴木美涼・塚越哲仁・ 森田祥規・吉田瑞希(高崎商科大学萩原ゼミ) |

| 17:00 | 終了 |

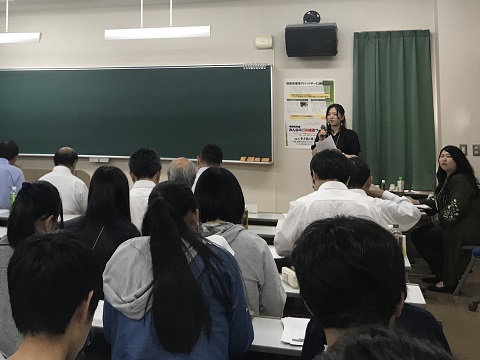

参加したのは主に、今回の会場でもある高崎商科大学で環境や地域づくりを学ぶ学生と、群馬県環境アドバイザー関係者をはじめとした主に群馬在住の一般の方と合わせて150名ほどの参加があった。上記のように、自然保護から社会系まで様々な地域活動の発表が行われ、「地域活動とは話に聞くが、具体的にはどのようなものか分からない」という学生にとっては、活動を俯瞰してみることができる貴重な機会だったのではないだろうか。

↑

茶話会形式発表として、6つのテーマが発表された。上記の写真は高崎商科大学・萩原ゼミの活動紹介で、ゼミで様々な現場に赴き、調査を行ったことなどが数名の学生から発表された。

↑

ポスター発表では、7つの発表が行われた。上記の発表は群馬県環境アドバイザーの酒井義明氏による「① 失敗してもいいから、“自ら考える”地域環境学習の実践」。モーターの原理を説明した後、部品を参加者に渡し、自分で考えながらモーターを作るというプログラム。参加した学生もプログラムを体験し、安易に外部へ答えを求めるのではなく、自ら考えることの大切さを理解したようだ。

↑

今回のイベントの企画・準備・運営は、高崎商科大学の萩原豪准教授のゼミ生が中心となり実施した。休憩室に自分たちが関わった桑の葉茶をサービスするなど、工夫が感じられた。学生だけの集まりでなく、広く市民と関わるイベントの企画・運営は、生きた学びの場となったことだろう。

◆まとめ

今回のイベントは、上州ぐんま市民環境保全活動発表会&交流会として初めて開催された。主催をした上州ぐんまESD実践研究会は、代表世話人を務める高崎商科大学の萩原豪准教授が、同大学で環境や地域づくりがテーマの教員仲間と学生とともに結成した。これまでにも授業の実践の中でESD的な学びの場を提供したり、毎年12月に東京ビックサイトで開催されるエコプロダクツに出展するなどの活動を行ってきた。

群馬に限らず、日本各地でこれまで地域の市民活動として行われてきた活動の担い手が高齢化する中、活動の継承・発展がどこでも課題になっている。そうした意味で今回の発表会&交流会は、学生にそうした活動を知ってもらうには絶好の機会であるし、この中から少しでもこうした活動に関わる学生が出れば、成果と言える。今回の行事は、群馬県も助成金という形で支援しており、次世代の担い手づくりとして、今後の展開に注目したい。

◆関連リンク:

上州ぐんまESD実践研究会 フェイスブックページ

取材:伊藤博隆(関東地方ESD活動支援センター)