関東ESDセンターからのお知らせ

2025.12.04

関東ESD推進ネットワーク 第9回地域フォーラム in かけがわ まちと学びの交差点~人・地域づくりの担い手たちと語ろう~

〇日時:令和8年1月24日(土)14:00~17:00

〇会場:大日本報徳社 大講堂(静岡県掛川市)+オンライン

〇主催:関東地方ESD活動支援センター、環境省関東地方環境事務所

関東ESDセンターからのお知らせ

【活動報告】令和7年度千葉市「持続可能な社会の創り手を育てるためのESD研修」

〇日時:令和7年7月30日(水) 13:30~16:30

〇場所:千葉市教育センター

〇主催:千葉市教育委員会/千葉市 環境局 環境保全部 環境総務課

最新情報一覧

〇日時:令和8年3月22日(日)13:30~16:30

〇場所:国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区)+オンライン、会場参加定員:50名、申込締切:3/21(木)16時

〇主催:聞き書き甲子園実行委員会

シンポジウム「ランドスケープアプローチによる森林の多面的機能の発揮を通じたネイチャーポジティブ社会への移行」

〇日時:令和8年3月16日(月)13:30~16:30

〇場所:木材会館(東京都江東区)+オンライン 申込締切:3/13(金)

〇主催:林野庁

S-24 テーマ5 成果報告会「熱中症対策実行計画見直しに向けた意見交換会」

〇日時:令和8年3月27日(金)12:00~17:00

〇場所:TKPガーデンシティPREMIUM 東京駅大手町+オンライン

〇連絡先:日本医科大学 救命救急科

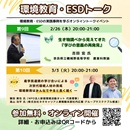

2026.02.20 ESD/SDGsニュース イベント紹介

【第9回】生き物調べから見えてきた『学びの意義の再発見』

〇日時:令和8年2月26日(木)20:00~21:00 ※トーク終了後交流可

【第10回】産学民連携の学び合いによる次世代環境人材の育成

〇日時:令和8年3月3日(火)20:00~21:00 ※トーク終了後交流可

事業者(都内)を対象に、多様な使用者や使用環境に適した暑さ対策グッズを募集し、専門家および都民による審査・投票を経て、優れた製品を表彰。受賞グッズは、都民の皆様へ広く紹介。

〇募集期限:令和8年3月15日(日) 〇主催:東京都

2026.02.20 ESD/SDGsニュース 教材・資料

気候変動影響の総合的な評価について。環境省がこの度公表。最新の科学的知見を踏まえ、農業・林業・水産業、水環境・水資源、自然生態系、自然災害・沿岸域、健康、産業・経済活動、国民生活・都市生活の7つの対象分野を細分化した80の項目ごとに、気候変動の影響を評価。

2026.02.19 ESD/SDGsニュース イベント紹介

〇日時:令和8年3月20日(金)10:00~16:00

〇場所:湘南学園小学校(神奈川県藤沢市)、参加費:無料

〇対象:ユネスコスクール関係者、ユネスコスクール・ESDに関心のある方

環境化学物質の健康影響、その理解と健康をまもる生活環境の維持に向けて: 2.曝露測定-何をどのように測定するか

〇日時:令和8年3月21日(土)15:40~17:40

〇場所:栃木県総合文化センター(栃木県宇都宮市)

〇問合せ先:第96回日本衛生学会学術総会大会事務局

〇日程:令和8年3月2日(月)、3日(火)、4日(水)

〇会場:渋谷ストリーム ホール(東京都渋谷区)+オンライン

〇主催:日本経済新聞社 日経BP

気候変動×防災 ~私たちになにができる?これからの備えと助け合い~

〇日時:令和8年3月4日(水)14:00~16:00

〇場所:オンライン(YouTube配信)、定員 1,000名(事前申込制、先着順)

〇主催:環境省