| 日時 | 令和5年7月19日(水)13:30~16:30 |

| 場所 | 千葉市教育センター |

| 対象 | 千葉市 小・中・中等・特別支援学校教職員の皆様 |

| 参加者 | 49名 |

| 主催 | 千葉市教育委員会/千葉市 環境局 環境保全部 環境総務課 |

| 研修タイトル | 持続可能な社会の創り手を育てるためのESD研修 -子供たちと一緒に考える、未来の地球のための授業づくり- |

| 講師 | 大塚 明 氏(元伊豆市立天城中学校校長) |

| ファシリテーター | 伊藤 博隆(関東地方ESD活動支援センター) |

【概要】

千葉市では、市内公立学校でのESDの促進に向け、教育委員会と環境教育担当部署(環境局)が連携し、教職員向けの研修を実施している。関東地方ESD活動支援センターでは、千葉市からお声がけいただき、令和4年度より研修の企画に協力させていただいている。令和4年度は、コロナ禍のためオンライン開催となったが、今年度は初めて対面での研修を実施した。ESDとSDGsの繋がりや学校でESDを取り組むべき理由、ESDの実践例を知ることで、学校現場でのESD実践に繋がる手法の習得を目指して開催し、約50名の市内各学校の教職員の方にご参加頂いた。開催にあたっては、講義だけでなく、ESDの手法も体験していただく意味で、グループワークの時間も多くとっている。

【プログラム】

当日進行表→kantoESDC_kensyu230719

■自己紹介

・講師自己紹介

・参加者自己紹介(グループごと)

■講義1/学習指導要領とESD

講師:大塚 明 氏(元伊豆市立天城中学校校長)

◆主な講演内容

・学習指導要領の前文の意味

・セバン・スズキの1992年のリオサミットの「伝説のスピーチ」動画視聴

→国連広報センターページ

・なぜ今ESDなのか(中教審答申から)

・ESDの誕生とSDGsとの関係(世界の潮流)

・天城中学校でどのようにESDを捉え実践したか

・実践の様子(写真アルバム)

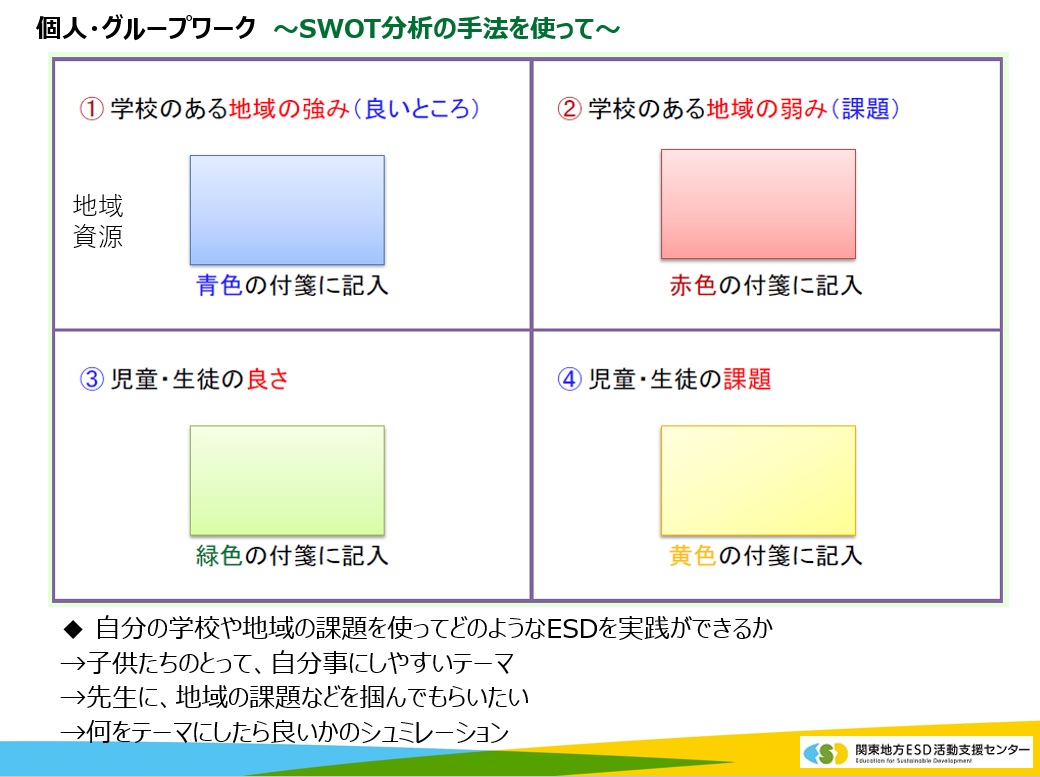

■個人・グループワーク1

ESDは、地域の特性にあったプログラムを実施することが望ましいため、参加者の方にSWOT分析を行っていただいた。

SWOT分析とは、一般的には企業でマーケティングのツールとして用いられ、自社の外部環境と内部環境をStrength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つの要素で要因分析することで、既存事業の改善点や伸ばすべきポイント、新規事業の将来的なリスクなどを見つけることができる手法。ここでは、地域・自校の強み・弱みとして分析した。

最初に個人でSWOTを実施し、後にグループで共有した。

グループは、小学校都心部、中学校郊外部、特別学校のような形で、学校種や地域特性を踏まえてグループ分けを行っている。

■講義2/ESD実践事例

SWOT分析で、各校の特性を俯瞰した上で、ESDの実践事例の紹介を行った。

◆ ESD実践の成果とその後(仮説の検証と卒業生の追跡結果)

大塚明氏が校長としてESDに取り組んだ事例の詳細と、「天城学習」と呼ばれるESDプログラムを受けた生徒の、その後歩みを紹介して頂いた。

◆ 関東ESDセンターの関連する事業の紹介

当センターで令和4年に取り組んだ、千葉県流山市でのESD学びあいプロジェクトなどの紹介を行った。

→ 配付資料

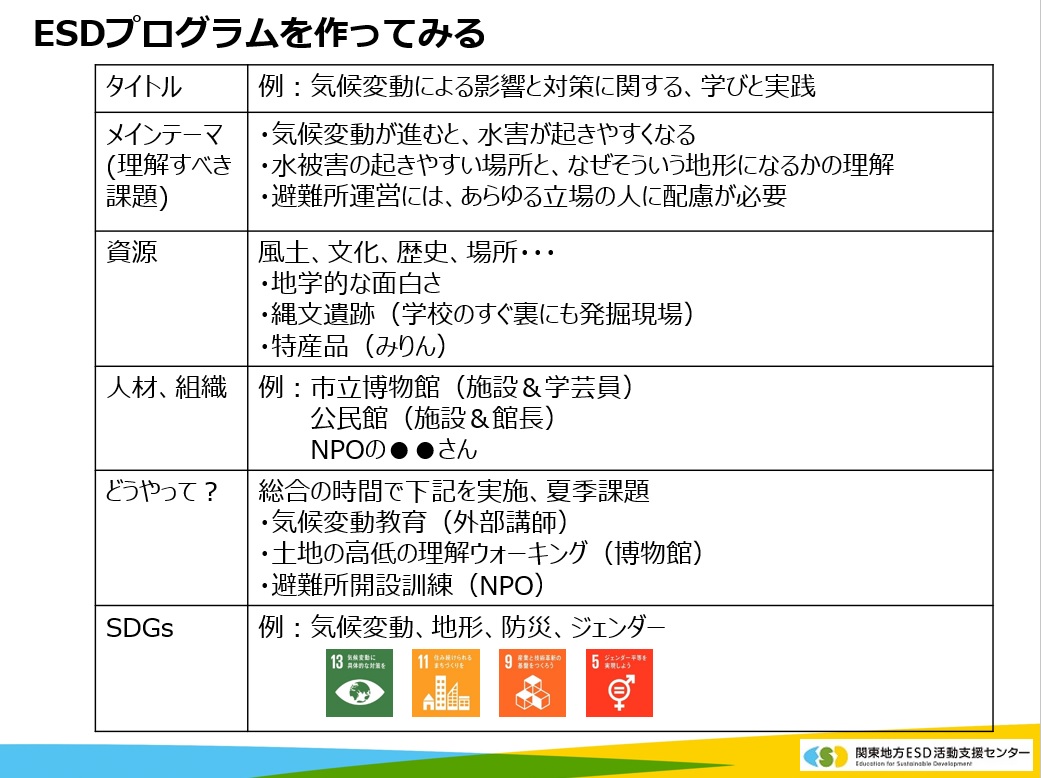

■個人・グループワーク2

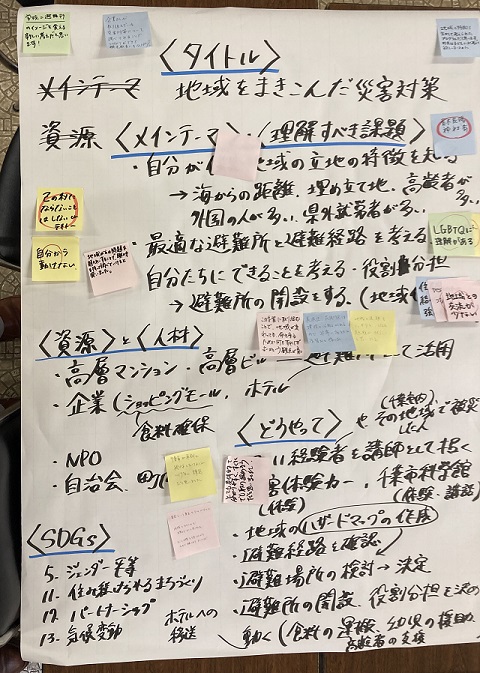

最後のワークとして、SWOT分析で出てきた項目を基に、グループごとでESDのプログラムを模擬的に作っていただいた。予め、記入事項と例を出し、詳細についてはグループに委ねた。

防災、地域の伝統行事、都市開発、歴史的地域資源など、様々なテーマが挙げられた。

グループワークが完成した後は、1人が説明者として残り、他のメンバーは自分が関心のあるテーマの発表を聞きに行く「ワールドカフェ方式」で共有を行った。発表を聞いた参加者には、付箋でコメントを残してもらい、フィードバックできるようにした。こうしたセッションを3回繰り返すことで、他グループの取組を、ある程度しっかり聞くことができた。

■まとめ

最後に、講師の大塚先生より、今日のまとめをしていただいた(箇条書き)

- 今日の講義内容は、仮のテーマ。自分たちの学校でESDをやる時の、1つのヒントが得られたと思う。

- 授業づくりの留意点として、生徒にとって身近で、切実感のあるもの、地域に結びついた題材は、非常に大事。

- 情報は最小限にとどめて、出来るだけ子供たちがテーマを見つけていくようにしたい。子供の思考に沿ったものが良い。

- 個人やグループで考える時間を十分確保すること。

- 出来るだけ本物の体験を重視する(話だけ、映像だけでなく)。子供たちを動かす大きな原動力になる=学びに火をつける。

- 地域の大人、異学年など、出来るだけ多くの人と繋がるようにする。

- 追及の結果が、地球規模の課題にも結び付くこと。

- 自ら考え、行動を起こす。

是非、それぞれの学校で頑張ってほしい。

■ご参加者コメント(アンケートより抜粋)

- グループで一緒に考えるプランづくりが楽しく他校の良さを知ることができて勉強になった。

- 教科や総合、特活など断片的な学びばかりで何の繋がりも意識していなかった。

- 知識伝達に偏り体験を通して学ぶことが少ない事に気づいた。

- 総合は難しいと感じることが多かったが、今回の研修で理解できた。

- ESDはこうやるべきという決まった形がなく、学校の実態や特色に合わせて多種多様な進め方があることを知り「出来そうかも」と思うことが出来ました。

- 授業をする立場上「答えを用意しておかなければいけない」「子どもの問いに答えられないと信用が失われるのでは?」と不安になってしまいますが、ESDでは教師と子どもが一緒になって考えて行くことが大切と知り安心しました。

- ESDを実践したことがないですが今回学んだ事を生かして実践したくなりました。

まとめ:関東地方ESD活動支援センター 伊藤博隆