| タイトル | 分科会③ 地域に根差した多様なSDGs人材育成 |

| 日時 | 全 体:令和3年12月11日(土)9:45~10:30 分科会:13:30~15:20 |

| 会場 | オンライン開催 |

| 主催 | ESD活動支援センター(全国センター)、文部科学省、環境省 |

【概要】

ESD推進ネットワーク全国フォーラムは、ESD推進ネットワークの主たるステークホルダーが一堂に集いESDに関する最新の国際動向、国内動向、ネットワーク形成の状況を共有するとともに、全国各地の実践事例を学ぶ機会として開催されて参りました。

今回は、「 SDGs達成の鍵」とされているESDに関わる学校・団体・企業など、全国各地から多くの方々のご参加をいただきながら、新たな国内実施計画の策定、脱炭素の取り組み加速などの社会の動きを踏まえ、ネットワークの今後の方向性について意見交換が活発に行われました。

【分科会趣旨】

ESDに関する最新の国際動向、国内動向、ネットワーク形成の状況を共有するとともに、例年は東京都内の会場に多くの人が集まる場でありましたが、本年度は昨年に引き続き、オンラインでの開催となりました。また、3つ開催された分科会は、全国の各地方ESD活動支援センターが連携して実施し、当センターでは、中部ESD活動支援センター、四国ESD活動支援センター連携し、「分科会③ 地域に根差した多様なSDGs人材育成」を担当しました。

[進行]

島田 幸子 氏(関東地方ESD活動支援センター)

[各センター事業紹介]

伊藤 博隆 氏(関東地方ESD活動支援センター)

原 理史 氏 (中国地方ESD活動支援センター)

宇賀神 幸恵 氏(四国地方ESD活動支援センター)

[パネリスト]

建元 喜寿 氏(筑波大学附属坂戸高等学校 教諭)

水上 聡子氏(アルマス・バイオコスモス研究所 代表)

松浦 英人氏(一般社団法人そらの郷 課長)

[コーディネーター]

堺 勇人 氏(一般社団法人環境市民プラットフォームとやま 事務局長)

全体進行:関東地方ESD活動支援センター 島田幸子

本年度からスタートした「ESDfor2030学び合いプロジェクト」は各8地方センターがそれぞれの特色を活かし事業コーディネートを行い全国の登録拠点から参加者を集い、お互い学び合うことを目的に実施されました。初年度として、分科会3ではそれぞれが「地域に根差したESD社会参加の取組み」をテーマとした取組を紹介しながら、プロジェクトに実際に関わっていただいた方をパネリストに交えて地域の活動に関わることで課題に当事者として向き合う事や、様々な世代との交流を通じて、SDGs達成に寄与する次世代育成について考えました。

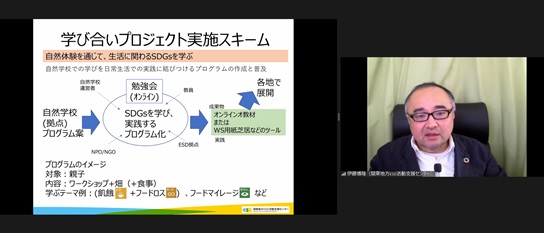

話題提供1:伊藤博隆氏(関東地方ESD活動支援センター)

『自然体験を通じて、生活に関わるSDGsを学ぶ』について紹介

【関東地方ESD活動支援センター】

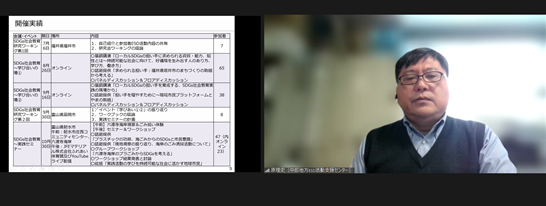

話題提供2:原 理史 氏(中国地方ESD活動支援センター)

『SDGs社会教育~ローカルSDGsのための

ESDの社会実装~学び合いの場①②&実践セミナー」』について紹介

【中部地方ESD活動支援センター】

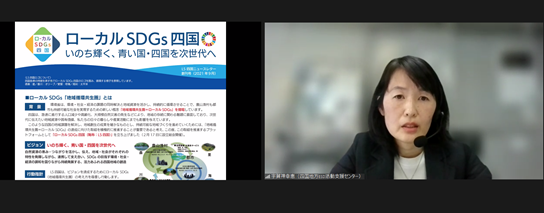

話題提供3:宇賀神 幸恵 氏(四国地方ESD活動支援センター)

『消費者教育の推進と社会変容~ジェンダーの視点エネルギーシフトの視点~』

について紹介

【四国地方ESD活動支援センター】

[コーディネーター]堺 勇人 氏

(一般社団法人環境市民プラットフォームとやま 事務局長)

中部地方ESD活動支援センターのプロジェクトの一員としてかかわりながら、今回の分科会パネルディスカッションファシリテーターを担当

【一般社団法人環境市民プラットフォームとやま】

建元 喜寿 氏(筑波大学附属坂戸高等学校 教諭)

関東地方ESD活動支援センター事業協力者

参加した生徒が外の方と多世代で交流実施することが刺激になった。普段、自分たちが農業を学習していることの確認につながっていた。新しく群馬県の農家さんともつながることができて、また別の機会に群馬に行こうか。という新しい話が出た点がよかった。

【筑波大付属坂戸高校】

水上 聡子氏(アルマス・バイオコスモス研究所 代表)

中国地方ESD活動支援センター 共同実施者

一人のプロジェクト担当者として、「シチズンシップ教育」と「どのような変容を持たせることができるか」が一番重要だと認識した。残り2カ年の課題として・課題解決型の地域づくり・世代を超えての話し合い・評価の視点と手法を持つ ことに力を入れていきたい。

【アルマス・バイオコスモス研究所】

松浦 英人氏(一般社団法人そらの郷 課長)

四国地方ESD活動支援センター事業 講義参加者

各企業が持続可能な取組としてCSRではなくて、CSVとして既に、事業をマネタイズしている会社が多いことが四国の特徴。各回に参加しているなかで、登壇企業が取組について詳しく話してくれる上に、現時点での課題や困難と感じている点を分かりやすく伝えれくれる内容の濃さがとてもよかった。

【一般社団法人そらの郷】

【全体総括】

●世代を超えた学び合い

●ESDをこれから関わっていく人に分かりやすく伝えることの必要性

●事業実施の際に評価設定することの必要性

という点が多く上げられました。

分科会3は参加約30名でZoomウエビナーからディスカッションをお届けする形となりました。当日、視聴者からのチャット質問が発展し、質問者が登壇画面に登場いただいてのコミュニケーションが発生するカジュアルな雰囲気で進みました。日々の生活で「ESDとは?」と考える視聴者と、現場でプロジェクトを実施する担当者、双方が相互に疑問や価値を共有し合う時間となりました。