| 日時 | 令和7年7月30日(水) 13:30~16:30 |

| 場所 | 千葉市教育センター |

| 対象 | 千葉市内の小・中学校教職員 |

| 参加者 | 14名 |

| 主催 | 千葉市教育委員会/千葉市 環境局 環境保全部 環境総務課 |

| 研修タイトル | 専門研修「持続可能な社会の創り手を育てるためのESD研修」 -子供たちと一緒に考える、未来の地球のための授業づくり- |

| 講師 | 大塚 明 氏(元伊豆市立天城中学校校長) |

| ファシリテーター | 伊藤 博隆(関東地方ESD活動支援センター) |

【概要】

千葉市内の公立学校でのESDの促進に向け、教育委員会と環境教育担当部署(環境局)が連携し、教職員向けのESD研修を実施している。関東地方ESD活動支援センターでは、令和4年度より研修の企画・運営に協力している。ESDとSDGsの繋がりや学校でESDを取り組むべき理由、ESDの実践例を知ることで、学校現場でのESD実践に繋がる手法の習得を目指して開講し、今年度は14名の千葉市立小中学校の教職員の方が参加した。研修内容にあたっては、講義だけでなく、ESDの手法も体験していただく意味で、グループワークの時間も多くとっている。

【プログラム】

■自己紹介

・講師自己紹介

・参加者自己紹介

■講義1/学習指導要領とESD

講師:大塚 明 氏(元伊豆市立天城中学校校長)

◆主な講演内容

・学習指導要領の前文の意味

・セバン・スズキの1992年のリオサミットの「伝説のスピーチ」動画視聴

→国連広報センターのYoutubeチャンネル

・なぜ今ESDなのか(中教審答申から)

・ESDの誕生とSDGsとの関係(世界の潮流)

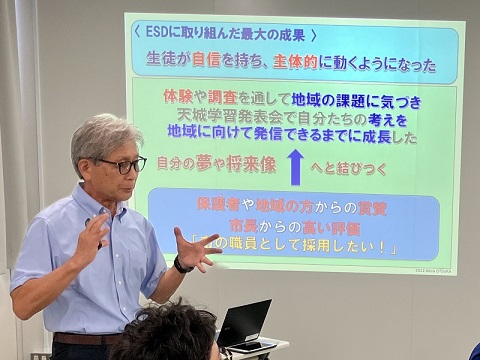

・天城中学校でどのようにESDを捉え実践したか

・実践の様子(写真アルバム)

■講義2/関東ESDセンターの関連する事業の紹介

当センターで令和5年に取り組んだ、千葉県佐倉市の小学6年生を対象に行ったESD学びあいプロジェクトなどの紹介を行った。

■個人・グループワーク1

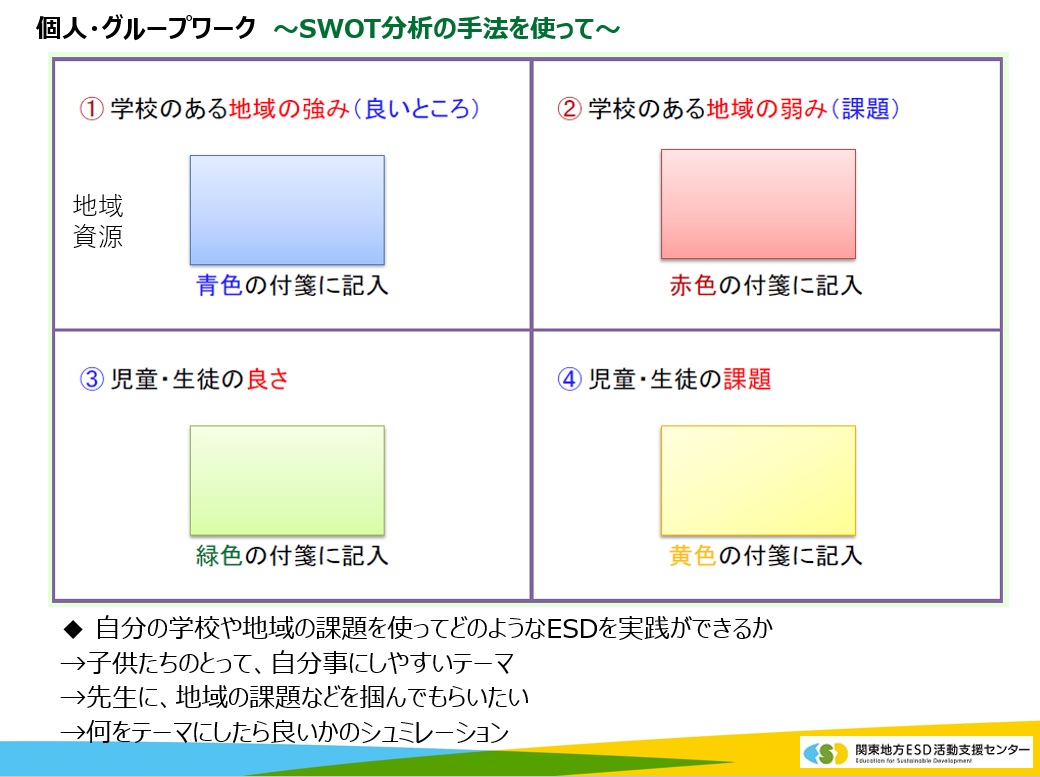

ESDは、地域の特性にあったプログラムを実施することが望ましいため、参加者の方にSWOT分析を行っていただいた。

SWOT分析とは、一般的には企業でマーケティングのツールとして用いられ、自社の外部環境と内部環境をStrength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つの要素で要因分析することで、既存事業の改善点や伸ばすべきポイント、新規事業の将来的なリスクなどを見つけることができる手法。ここでは、地域・自校の強み・弱みとして分析した。

最初に個人でSWOTを実施し、後にグループで共有した。

グループは、小学校都心部、中学校郊外部のような形で、学校種や地域特性を踏まえてグループ分けを行っている。

■個人・グループワーク2

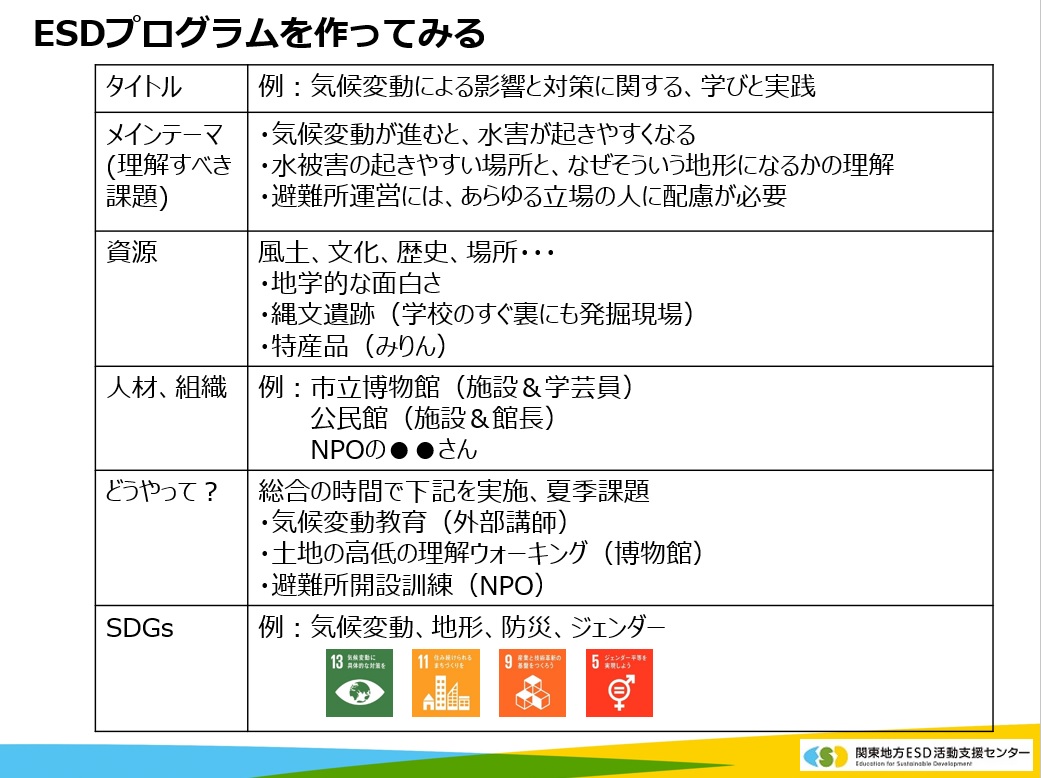

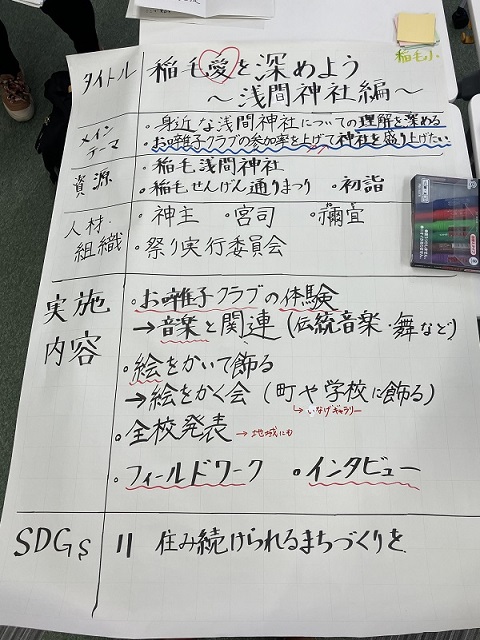

最後のワークとして、SWOT分析で出てきた項目を基に、グループごとでESDのプログラムを模擬的に作っていただいた。予め、記入事項と例を出し、詳細についてはグループに委ねた。

防災、地域の伝統行事、都市開発、歴史的地域資源など、様々なテーマが挙げられた。

グループワークが完成した後は、都市部小学校、郊外部小学校、中学校の4グループから、それぞれ作成したモデルプログラムを発表し共有した。

■まとめ

最後に講師の大塚先生より、天城中学校でESDを実践した生徒たちの卒業後のお話をして頂いた。大塚先生がESDに取り組むきっかけは、「全国学力・学習状況調査」において、生徒の自尊感情が他地域に比べ低いことがきっかけであった。天城中学校で行った「天城学習」では、天城山登山、地元の老舗旅館、福祉施設など、地域の様々な活動に触れ、地域の良さ・課題について、「自分ごと」として関わっていき、自分たちの考えた成果を伊豆市長にプレゼンするなどの活動を行った。こうした取り組みの結果、生徒の自尊感情は高まり、地域への誇りと愛着を持つ生徒が増えていった。大塚先生の下でESDに取り組んだ生徒は卒業から10年ほど経過し既に就職もしており、社会に出て活躍している様子などをご紹介頂いた。

まとめ:関東地方ESD活動支援センター 伊藤博隆

当センターでは、教育委員会、学校等の主催によるESD研修のご相談等も随時行っておりますので、お気軽にお問合せください。